成功大學環境工程學系 陳必晟副教授

2024年聯合報做了標題為「國破山河廢」的專題報導,整理了全台營建廢棄物流竄的狀況,包括土方、混凝土塊、馬桶碎片、石膏板、塑膠浪板、電線等各式營建混合物, 被一車接著一車地傾倒或填入未利用之農地、魚塭和荒郊野地。2025年1月,台南市刑警大隊破獲了一個龐大的環保組織犯罪集團,所棄置的營建混合廢棄物,已經破壞了三百多公頃的土地。對此,環境部今年將提出更精進的對策。

政府在嚇阻對策方面,可以加強稽核、運用科技監控,或促進公私部門更密切的合作與通報,這些措施都將有所幫助。然而,在廢棄物處理成本持續上升的情況下,部分業者仍然會有誘因,想盡手段節省處理費用。此外,違法業者本來就擅長選擇時間和地點,仍有機會躲避查緝和處罰。因此,另一項策略是為許多營建廢棄物尋找循環再利用的出路,並確保未來營建廢棄物的減量能夠持續進行。

循環經濟在營建業目前仍有許多成長空間。荷蘭智庫Circle Economy與Metabolic特別調查了荷蘭營建體系的物質流,並發表了CGR循環差距報告(Circle Economy, 2022)。在這個循環經濟指標性的國家,營建所使用的各類材料中,估計僅有8%來自循環材料。此外,雖然荷蘭在營建業產生的廢料或廢棄物中,雖然荷蘭有88%被回收再利用,但大部分仍屬於降級回收,其中85%用於工程回填(回收的級配料)。根據訪問國內營建廢棄物管理的顧問公司,台灣的再利用也多用於回填。在高質化的應用技術仍需進一步開發,而產業對於這些技術的接受度也是需要克服的挑戰

提高建築業循環度需要更多樣化的策略。由上述荷蘭智庫與世界綠建築協會(WorldGBC)、世界商業可持續發展理事會(WBCSD)、艾倫·麥克阿瑟基金會及ARUP組成的循環建築聯盟(Circular Building Coalition)於2024年提出了四個推動路徑,分別為:1. 高效率的營造;2. 使用正確的材料;3. 更長久使用的建築;4. 透過舊建築活化讓新建設減量。在具體實踐上,第一個路徑的策略包括:1.1 提升效率以減少原生材料的耗用,1.2 建築不同構造的建築來減少整體建材的用量, 1.3 提高建築的高度和增加都市的密度;第二個路徑的策略則包括:2.1 使用回收材料進行營造使用回收料, 2.2 再利用建築的構件,2.3 使用生質材料;第三個路徑的策略重點在於設計有利於拆解的可再利用構件材料(非拆除) Disassembly的建築;第四個路徑的策略則包含 4.1 透過翻新延長舊建築的使用壽命, 4.2 將閒置空間(如辦公空間)轉為住宅。這些策略預估將具有不同程度的減碳潛力,合計相當41.5億噸CO2減量,促進歐洲向2050年實現淨零碳排放的目標邁進。

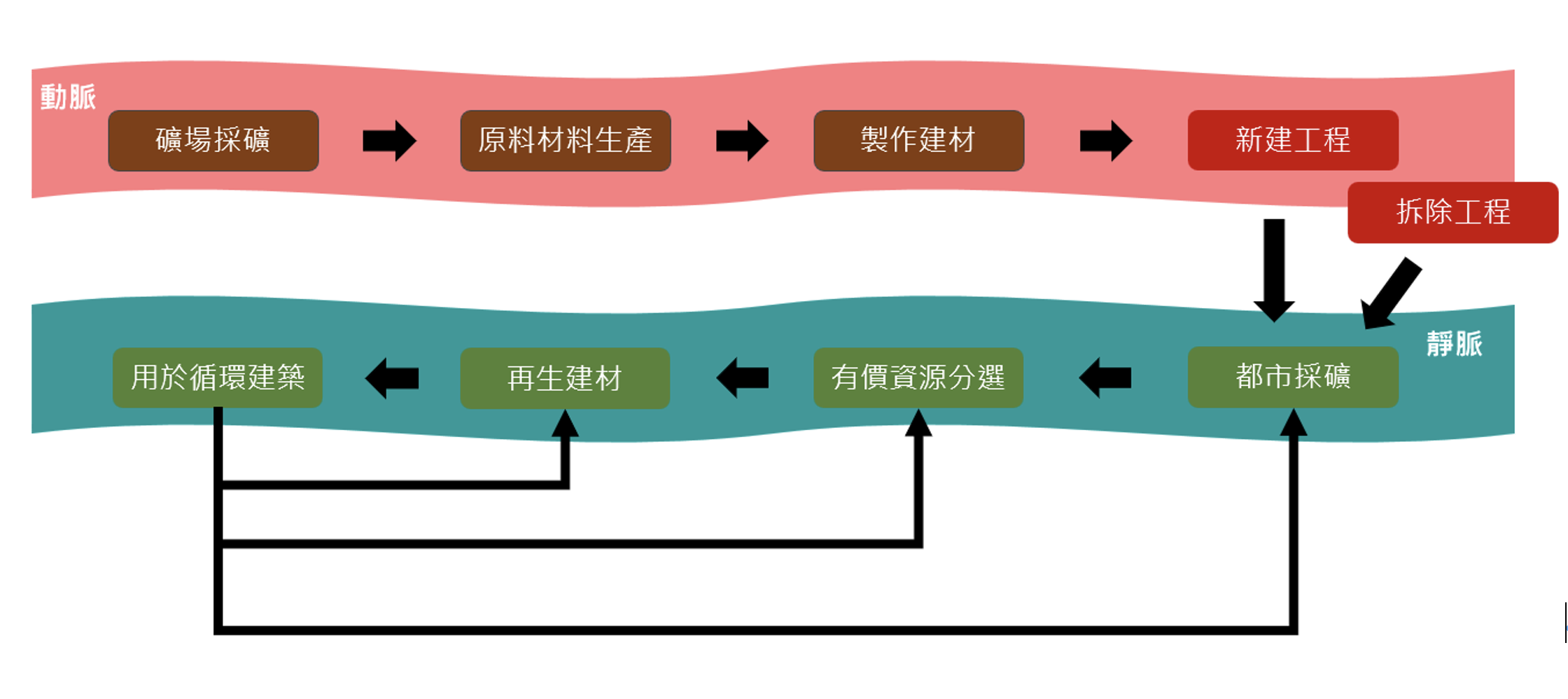

圖1、建築的動脈與靜脈產業(筆者繪製)

提高建築業循環度還需要系統性的策略,以打通建材的動脈與靜脈產業(圖1),解決當前循環體系中存在的各種阻礙。營建的動脈已經形成了一個習慣使用新材料的成熟體系,對於循環材料的接受度相對較低;而靜脈產業則多以降級或低價值的再利用為主。因此,動靜脈產業亟需更多的產業創新轉型及新技術人才的投入,以在台灣實現這一目標。

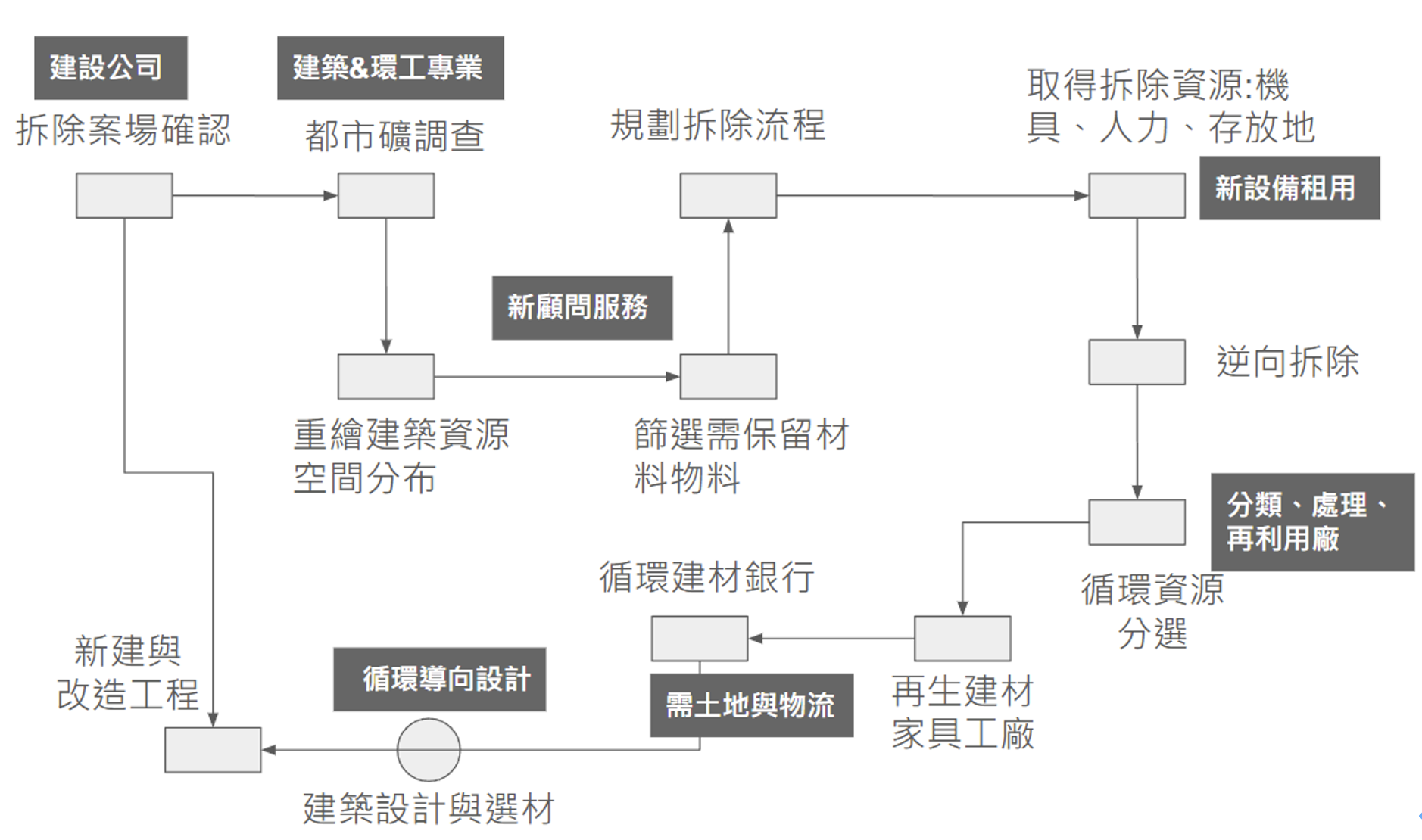

本人與成大建築系的劉舜仁教授合作,近年協助營建工程業提高循環度,並查找國際上前瞻性的策略,相關心得整理於圖2。相信建築動靜脈產業的轉型,未來將帶來許多新的商機,也會產生多種新專業的人力需求。

圖2、建築循環所需產業創新與技術投入 (筆者繪製)

以下將探討建築循環體系中幾項不同的限制及其可採用的循環創新轉型。

- 源頭分類:在建案拆除過程中,主流做法會考慮時間與效率,較少考慮建築中可再利用的構件或材料的數量。若要進行細緻拆除,需對建築內的都市礦進行盤點。在考量拆除成本及再利用效益後,應針對所需項目規劃合適的拆解工序與設備。

- 逆向拆解工程:可視為建材的都市採礦,這與目前主流的拆除方式有所不同。此過程需要專業的工程師和建築師參與,以避免在建築拆解時損壞具有利用價值的構件,並盡可能分離不需要的附著材料。此外,應該發展創新的機械設備,以使精密拆解變得更為可行,並降低成本與施工時間。這些設備租用服務也可能成為一個新的產業。

- 倉儲物流:營建廢棄物經過分選後,成為建材業和營造業再利用的資源。除了需要足夠的分選廠(環境部與內政部國土署推動的方向),還需要有效的倉儲場地及物流中心。在荷蘭智庫Metabolic的工具書中提到三種循環建築中心(Circular Building Hubs),這些建築循環物質流中心提供分類、儲存、高質化加工及展售等功能,並能降低供需不平衡的風險或控管物流的成本。在阿姆斯特丹的Ankerweg,正在興建一座佔地10公頃的物流城市中心(Logistic City Hub)。

- 循環建材市場: 建設公司與建材廠需使用更多循環材料,才能大幅提升營建業的廢棄物再利用量大幅度提升,需求增加仍幾項阻礙需克服,高值再利用在品質上,建材商需要確保回收材料的材質組成。部分業者如冠軍磁磚,已回收客戶清出的自家的磁磚投入生產。我國再生綠建材標章制度,也有機會讓營造業更安心使用特定產品。許多再生建材的成本可能高於傳統原生材料之建材,因此需要其他經濟誘因來使循環商業模式可行,包括廢棄物未循環的處理價格、為建築循環提供容積獎勵、發展循環建築的碳權認可方式,以及政府與民間的綠色採購。

- 循環設計人才: 設計決定了一個建築能夠使用多少循環材料。然而,當前建築師的教育訓練中,對於循環材料的考量較為不足,並且未來是否易於分選回收其中的材料,易於拆解,讓構件再次使用。大學的建築系及建築師事務所應透過跨領域合作(例如土木與環工),透過專案實作訓練,培養更多循環建築設計人才。

- 資訊技術整合: 業者運用循環材料的業者需要充足的資料,包括物質流量和材料品質。政府推動此項工作需要系統性的物質流資訊,而產業在開拓新的生產與再利用模式時,也需要大量資訊,以了解可以合作的動脈與靜脈產業,以及相關的設計、服務、設備及材料廠商。循環署正在建置的循環雲,以及推動裝修廢棄物管理與數位化流向平台,期望能夠協助管理錯置的營建循環資源。我本人也在協助建設公司發展建設業的物質流資料庫及其應用。

以上分享了本人對於未來建築循環所見的機會與建議,期待未來能有更多產官學的合作,將「國破山河廢」轉變為有價值的「城市礦山」和「川流的循環建材」。目前,有一個與我們產學合作的建設公司特別重視循環經濟,已設定循環目標,未來希望20%的建材來自循環材料,這些材料可來自營建廢棄物的再利用或事業廢棄物的再生材料。

本文的撰寫除了整理閱讀相關文獻及研究心得外,還要特別感謝幾位合作或接受訪問交流的學界與業界專家,分享他們的專業知識與前瞻務實的見解,包括成大建築系的劉舜仁教授與蔡耀賢教授、成大土木系的楊士賢教授、樂土的郭文毅博士,以及永旭豐環境科技的葉禮旭博士和林大鈞副總。

參考文獻:

- Circular Building Coalition, Four Circular Building Pathways Towards 2050, 2024. https://www.circularbuildingscoalition.org/resources

- Metabolic, Circular Building Hubs, 2024. https://www.metabolic.nl/publications/circular-building-hubs/

- 環境部資源循環署 , 資源循環指標、物質流及環境效益分析專案工作計畫期末報告,2023年。

- 環境部資源循環署 , 營建廢棄物管理及資源循環計畫成果報告 ,2023年。

- 永續時代,內政部與環境部攜手推進營建廢棄物資源循環,https://esgtimes.com.tw/10284-2/,2024。

- 聯合報,國在山河廢,https://vip.udn.com/event/newmedia_roadofcrime,2024。

- 聯合報,破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃,https://udn.com/news/story/7321/8467624,2025。

精選圖片來源:https://au.pinterest.com